どうも、建設・総監の技術士の資格を取得し、翌年の昇進を併せて年収が100万円以上上がったkayです!

このページでは「建設・総監の技術士を目指す人」に

- 本当に技術士を目指す意味があるの?

- 技術士って本当に年収が上がる?

- 技術士の試験って難しいけど、本当に受かるの?

といった悩みを解決します!

当方は入社後、1級建築士として働いていましたが、会社から技術士の資格取得を推進されていました。

技術士の資格を取ると、月に数万円という資格手当や褒賞金も設定されていて、外部から入職した技術士のレベルが高いこともあって興味を持ち、技術士を志しました。

kay

kay技術士に合格した翌年に「昇進が決まり」「資格手当と合わせると年収が100万円以上」上がりました!

ただ、技術士の国家資格は例年、合格率が一次試験20〜30%、二次試験10〜15%と低く、当方も例にもれず、資格を取得するまで3年以上もかかってしまいました…。

そこで、回り道せず、最短で技術士に合格してもらいたい気持ちからkay初の著書を出版しました!

技術士として働き、試験対策の著書も出版した当方が技術士になるメリットやデメリット、合格までのスケジュールまで徹底的に解説しています。

現在、筆記試験の論文対策で「建設部門(施工計画、施工設備及び積算)・総監部門の論文添削」も行っているので、興味のある方は下記のボタンよりお問い合わせください。

\論文添削5,000円〜/

施工計画、施工設備及び積算に特化

\論文添削7,000円〜/

2部門に合格!!︎ 良い口コミ多数︎‼︎

⬇︎この記事の動画版もあるので、聞き流しで聞きたい方はこちらからどうぞ⬇︎

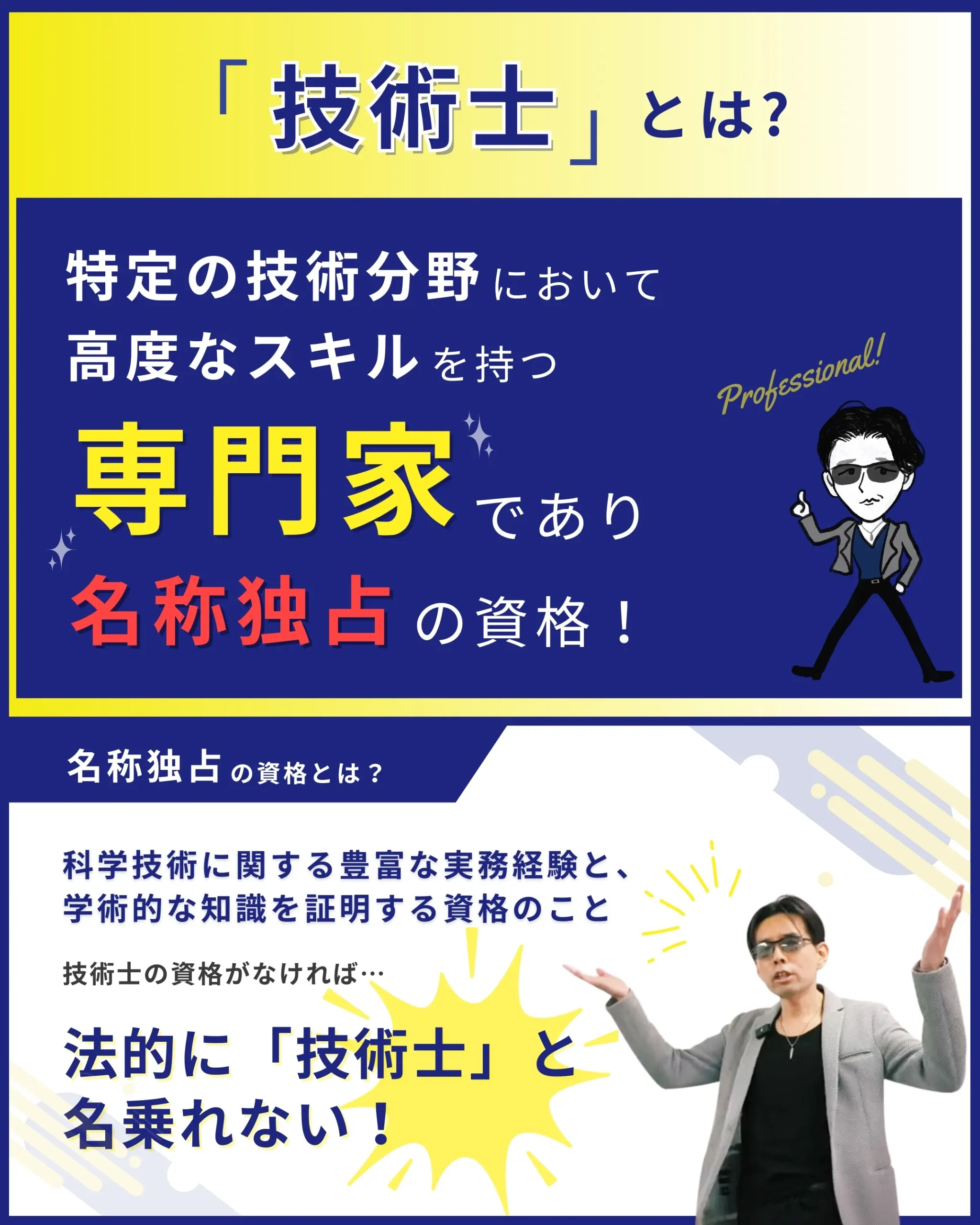

まず、技術士って何?

技術士を志す方は技術士についてはご存知かと思いますが、改めて簡単にご説明していきます。

技術士第2条:科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者

と定義されています。

簡単に言えば、特定の技術分野において高度な専門知識やスキルを持つ専門家で、各分野での実務経験や学術的な知識を証明する資格です。技術士の資格がなければ、法的に『技術士』と名乗れない名称独占の資格です。

一方、医師や建築士など、その資格を持つ人しかできない業務があり、これを業務独占資格となります。技術分野は20分野に渡り、世の科学技術全般を網羅しています。

例としては、下記のとおりです。

- 建設

- 機械

- 電気電子

- 生物

- 化学

- 原子力

- 船舶

- 情報 など

当方は上記のうち、「建設と総監技術監理」の2部門の技術士の資格を保有しています!

技術士の資格を取得するメリット・デメリット

ここでは、技術士の資格を取得するメリット・デメリットについて解説していきます。技術士を目指したいと考えている人は、参考にしてください。

技術士の資格を取得するメリット・デメリットは、以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 収入がUPする 社会権威性が上がる 人間的な成長 | 取得するまでの労力と時間 資格に対する一般人の認知度が低い |

技術士の資格を取得するメリット

技術士の資格は五大国家資格の1つであるため、メリットがたくさんあります。当方が感じた、技術士の資格を取得するメリットは次の3点です。

収入がUPする

当時、勤めていた会社では資格手当制度があり、技術士を取得すると月〇万の手当が設定されていました。金銭が第一の目的ではないと言えども、モチベーション維持につながります。

実際に、技術士の資格を取得してからすぐに、収入が年収100万円UPしました。さらに、収入がUPして翌年度には”管理職”に昇進したのです。

技術士の資格を取得すると、仕事のモチベーションも上がります!

社会権威性が上がる

技術士は高度な専門知識や能力が求められる非常に難易度の高い資格です。技術士は「五大国家資格」に数えられるほどで、国家を支える仕事であると言えます。

技術士は高度な専門知識や能力が求められるため、当方も資格を取得してから感じた「社会権威性」が上がった経験をお伝えします。

社会権威性が上がった経験は、以下のとおりです。

- 技術士に昇進した翌年度に管理職に昇進した

- 組織から高度な知識や応用能力を有していると認知してもらえる

- 組織内で自分の意見に耳を傾けてもらえる様になった

なかなか、自分の意見が通りにくいと感じることがあると思います。しかし、技術士の資格を取得してからは、意見に耳を傾けてもらえる様になったのは大きいメリットです。

技術士の資格を取得してからは、意見に耳を傾けてもらえる様になった分、仕事がしやすくなりましたよ!

人間的な成長

上記でも紹介した「収入UP」や「社会権威性の向上」から、達成感から自己肯定感が向上しました。

当方が実際に感じた成長は、以下のとおりです。

- 技術的な知識の向上

- 論文を通じた文章能力の向上

- 職場での説得力の向上

上記のような成長から自己肯定感が向上し、自分に自信がつきました。管理職にも就いたため、仕事もバリバリこなし、人間的な成長につながりました。

現在、技術士筆記試験の論文対策で「論文添削」を行っているので、興味のある方は下記のボタンよりお問い合わせください。

\論文添削5,000円〜/

施工計画、施工設備及び積算に特化

\論文添削7,000円〜/

2部門に合格!!︎ 良い口コミ多数︎‼︎

技術士の資格を取得するデメリット

今まで、技術士の資格を取得するメリットについて紹介してきました。しかし、技術士の資格を取得するにはデメリットも存在します。

技術士の資格を取得するデメリットは次の2点です。

取得するまでの労力と時間

技術士の資格を取得すると、収入がUPしたり社会的権威性が向上しますが、取得するまでの労力と時間を多く要します。

当方が実際に技術士の資格を取得するまでの労力や時間は、以下のとおりです。

- 3年掛かりで1,000時間要した

- 1年目は方向性が分からず勉強方法が迷走した

技術士について的を得た勉強をしないと、受験当時の私のように合格まで遠回りしてしまいます…。

しかし、然るべき勉強方法が分かると決して突破できない試験ではないので、収入UPや昇進のチャンス、転職市場でも優位に立つことが可能です。

資格に対する認知度が低い

技術士の資格に対する認知度が低いことがデメリットです。技術士の資格は「五大国家資格」と巷で言われていますが、国家資格の中でも以下の「三大国家資格」の方が一般の方には有名です。

三大国家資格は、以下のとおりです。

- 弁護士

- 公認会計士

- 不動産鑑定士

上記の3つの資格に「弁理士」「技術士」を追加して「五大国家資格」と言います。なので、三大国家資格を保有している人の方が、社会的な評価が高くなるのが現状です。

ですが実際には、技術士の資格を取れば会社から重宝され、年収はUPしやすく昇進しやすいです。試験の難易度が高く、知名度は高くありませんが、資格を取得するのはとてもおすすめです。

技術士の資格はどうやって勉強すればいい?

技術士は、高度な専門知識と技能を持つ技術者を認定する国家資格です。取得には一定の実務経験と試験合格が必要となります。

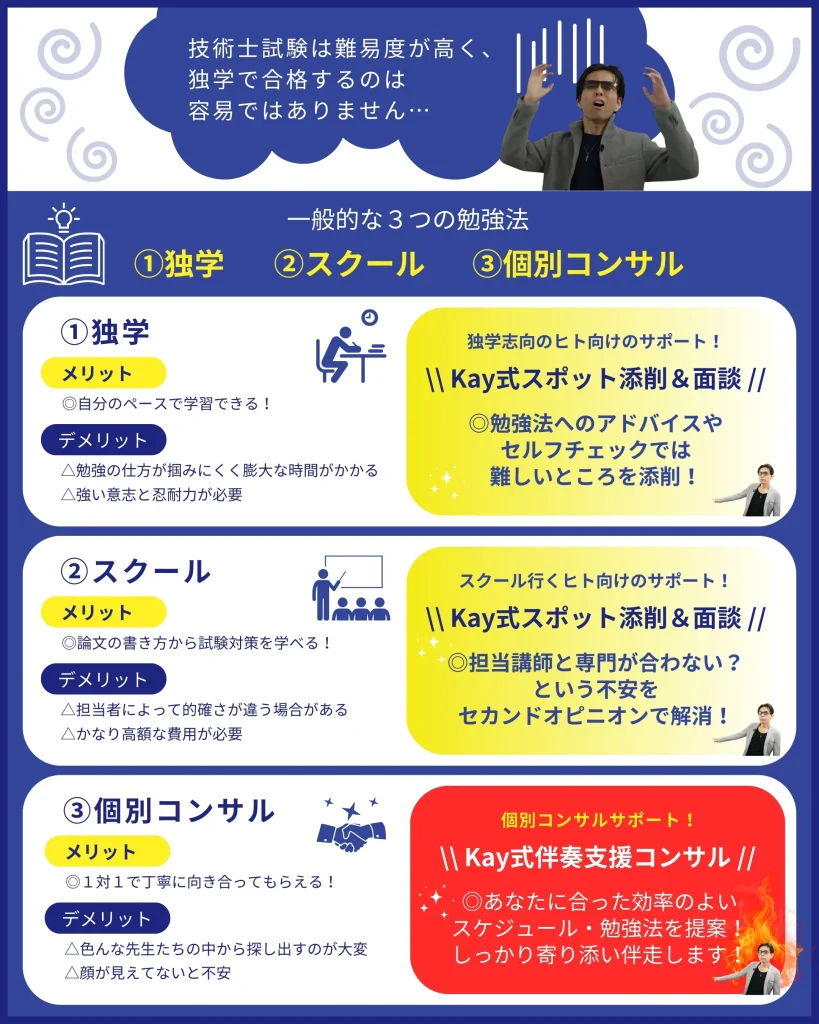

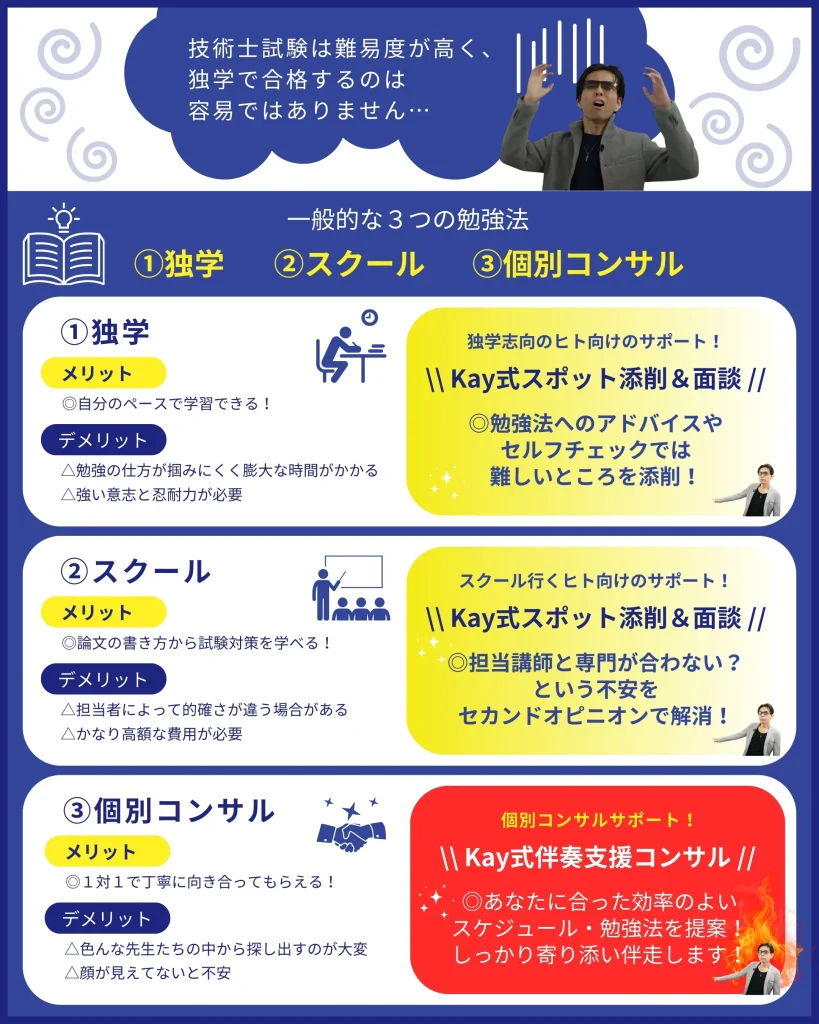

しかし、技術士試験は難易度が高く、独学で合格するのは容易ではありません。ここからは、技術士の資格が独学で取れるのかどうか、当方の経験を元に詳しく解説していきます。

技術士の資格を取る方法は、以下の3つの方法です。

独学

技術士試験は独学で突破する人もいますが、当方の経験から難しいと断言できます。当方は勉強の仕方がよく分からず、3年がかりで1,000時間費やしてしまいました…。

技術士の試験を取得するためには、以下の2種類の試験をクリアする必要があります。

- 一次試験:マークシート形式

- 二次試験:記述式と口頭試問

一次試験は、過去問を学習すれば独学でも合格できる人もいます。しかし、二次試験は、専門知識を応用して個別問題を解決する能力が問われるため、独学で合格するのは非常に困難です。

独学で二次試験に合格を目指す場合は、参考書や問題集を活用するだけでなく、過去問を徹底的に分析し、論理的な思考力と記述力を磨く必要があります。模擬試験を受験して自分の実力を確認することも重要です。

技術士の試験を突破するには、強い意志と忍耐力が必要となります。緻密な学習計画を立て、計画的に学習を進めることが大切です。現実的には、スクールや個別コンサルを受けて学習するのがおすすめです。

\ 今なら、スポット対応5,000円〜 /

スクール

技術士試験の二次試験は、記述式と口頭試問を突破する必要があります。独学で二次試験の対策をするのは非常に難しく、当方はもちろんのこと多くの受験生は、スクールや個別コンサルを利用しています。

スクールにはメリットとデメリットがあります。メリットとデメリットは、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 専門知識の講義論文の書き方の指導口頭試問対策模擬試験や過去問の準備 | 費用が高額(20万円前後〜)担当者によって当たり外れがある |

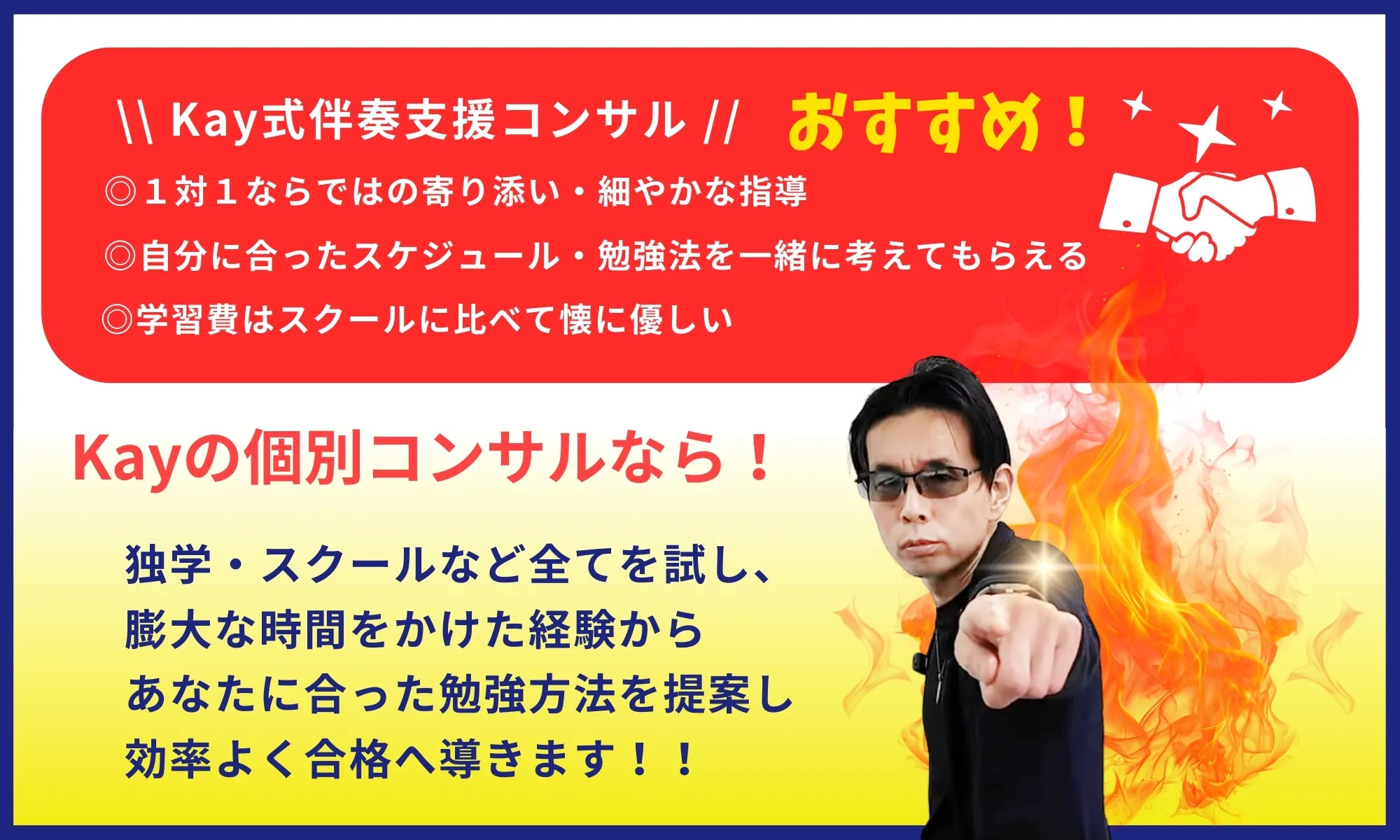

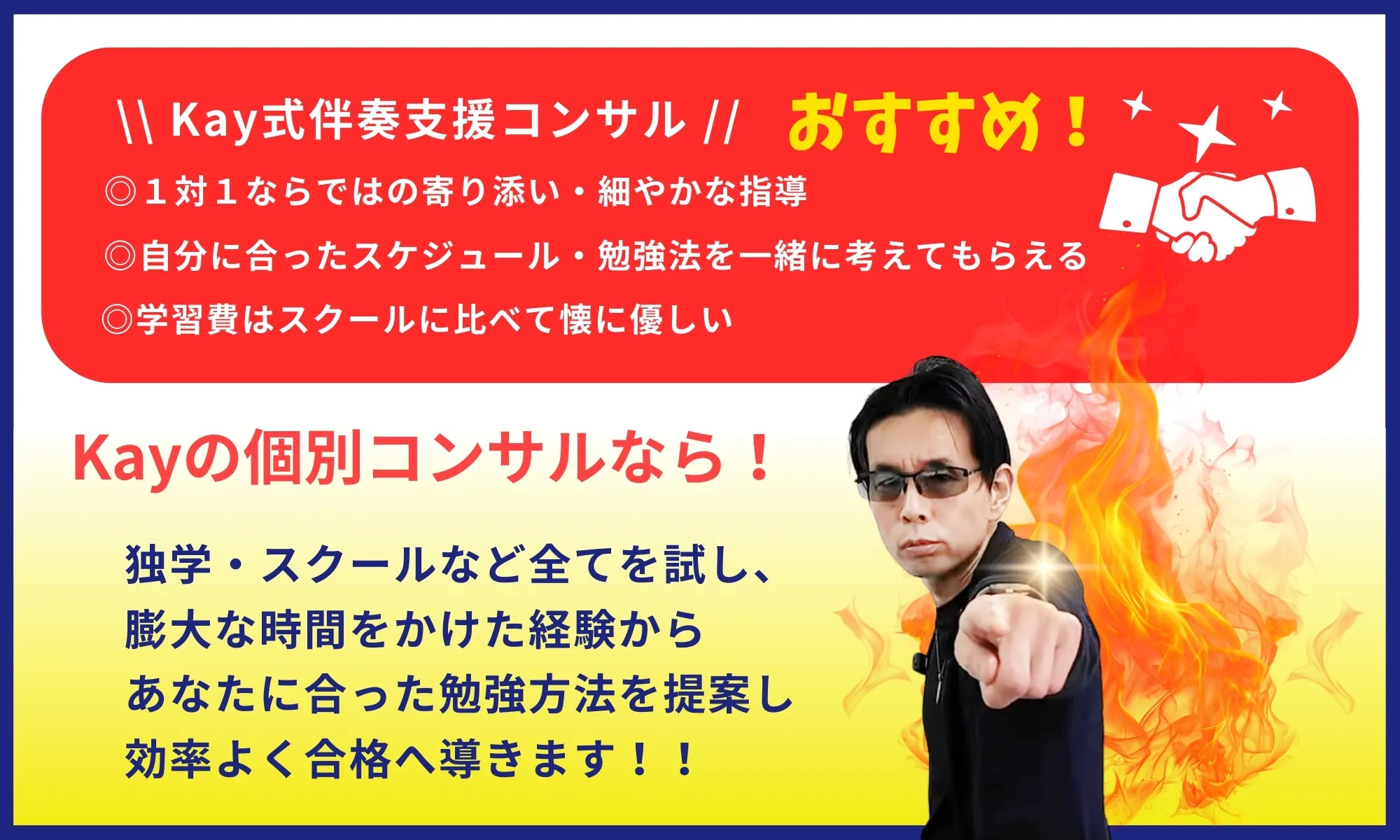

スクールは受講者それぞれの知識の理解度や論文の記述レベルに合わせて、指導してくれる点が魅力的です。一方で、当方の個別コンサルコースでは一式12万円〜なのに対し、20万円〜と高額で担当講師によっては得意とする専門領域が微妙に異なり、受験生にとって的を得たアドバイスを得られなかったりもします。

メリット・デメリットを踏まえて、

- 独学で時間をかけて学ぶ

- 高額を支払ってスクールで時短する

- 自分に合った個別コンサルに頼む

上記から選んでください。

もしスクールが私に合ってそうだな!と感じておられるなら、一発合格者を多数輩出していて、価格も29,700円〜申し込みできる「スタディング」がおすすめです。

ただ、もうスクールに入っていて「担当講師と合わないな…」と感じておられるなら、セカンドオピニオンとして「kayの個別コンサル」がおすすめです!

\ 今なら、スポット対応5,000円〜 /

個別コンサル

当方も技術士を目指して、参考書や問題集を片手にしばらく独学で頑張っていました。しかし、勉強の方法が分からず、3年で1,000時間あまりを勉強に費やしてしまいました…。その後、スクールに通いましたが、なかなか試験の結果に結びつきませんでした。

勉強法が分からないと、試験の突破は難しい…。

技術士試験は、単に知識を詰め込むだけでは合格できません。専門分野の深い理解と、論理的思考力、そして限られた時間の中で解答できる実践力が求められます。そこで、3年も結果が出なかった当方だからこそ、最も強く実感したのは個別コンサルの重要性です。

\論文添削5,000円〜/

施工計画、施工設備及び積算に特化

\論文添削7,000円〜/

2部門に合格!!︎ 良い口コミ多数︎‼︎

実際に、当方のサービスを受けていただいた方の口コミは、以下のとおりです。

Kay様

早速の添削ありがとうございました。

おっしゃる通り、題意を踏まえた課題抽出が十分で無かったように思います。

問題の「復興に時間と費用を要している」という部分から、課題抽出の一つ目に耐震対策の加速化を論じましたが、読み取った題意を、課題抽出の観点の部分でキーワードとして明確に反映させないと採点者には伝わらないということがわかりました。

改めて読むとコストという言葉が一切入ってませんでしたのでこれは、まずいと思いました。

また、「施策」という広い観点から課題設定と解決策を論じるという方法は考えたことが無かったので目から鱗でした。施策についても勉強しなおして、文章を練り直してみようと思います。

今後ともよろしくお願いします。

添削ありがとうございました。

以下に添削を受けた私の感想を記載します。

- 添削のスピード

- 過去に講座等で添削を受けたことがあるのですが、kayさんの添削が最も早く、それがとても良いと感じました。(記憶にまだ残っているうちに届くと、すぐに書き直しに着手しやすい)

- 過去私が受けた講座では、添削に1週間〜10日程度時間がかかるのが普通でした。しかし、受験者にとっては、それだけ時間が空いてしまうと、内容を思い出しながら書き直すということで若干手間がかかるので、今回の添削スピードはとても助かりました。

- 添削の形式

- 指摘箇所と指摘内容が1つのファイルになっている方が分かりやすいと思います。

- ファイルが分かれているので、あとで見直した時に、都度ファイルを開き直す必要があり若干手間を感じました

- 添削の内容

- 専門Ⅲの添削内容は幅広く意見をいただき、また不足している点を明確に指摘していただき勉強になりました。論文を書く際に参考となるサイトを挙げていただいたうえに、私ならこう展開するというアドバイスが論文のブラッシュアップに向けてとても参考になると思いました。

kay様

お世話になっております。

※※です。

早速の添削ありがとうございます。

的確な視点からご指摘いただき大変勉強になります。

引き続き、論文の方も添削をお願いしたいと考えております。出来上がり次第、送付いたしますので、その際はまたよろしくお願い致します。

論文添削を通じて、ドンドン論文の完成度が上がっていきました!

実際にZOOMで対談をしている様子はこちら

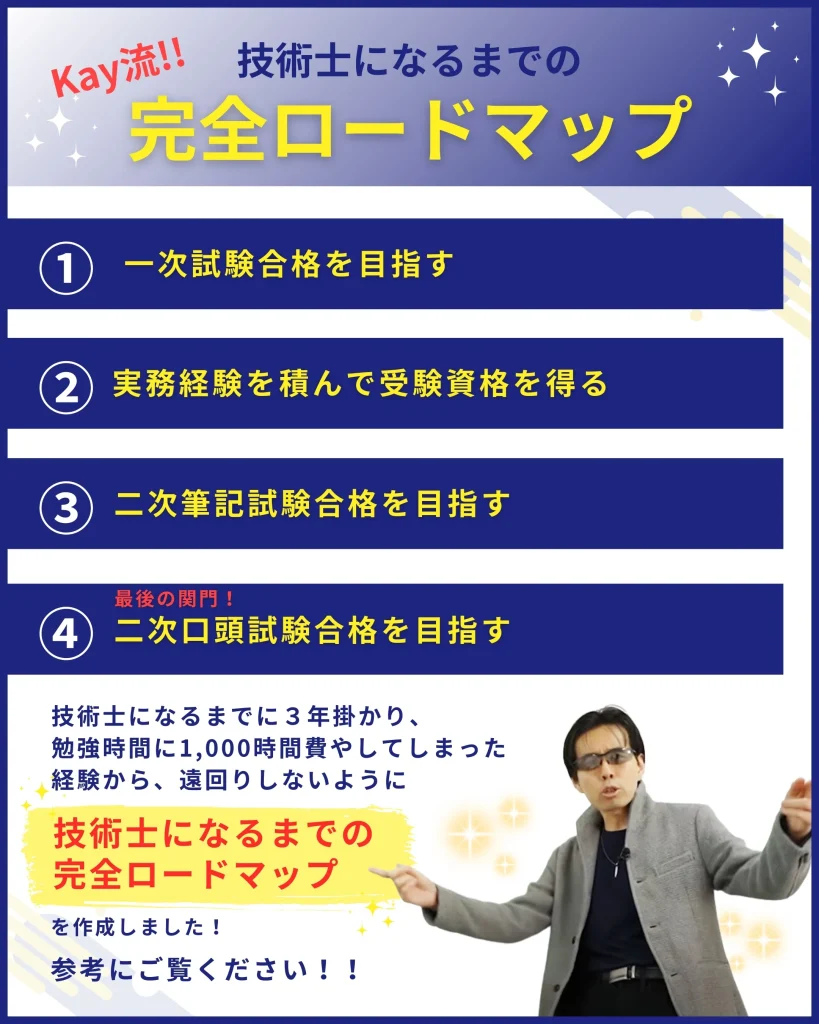

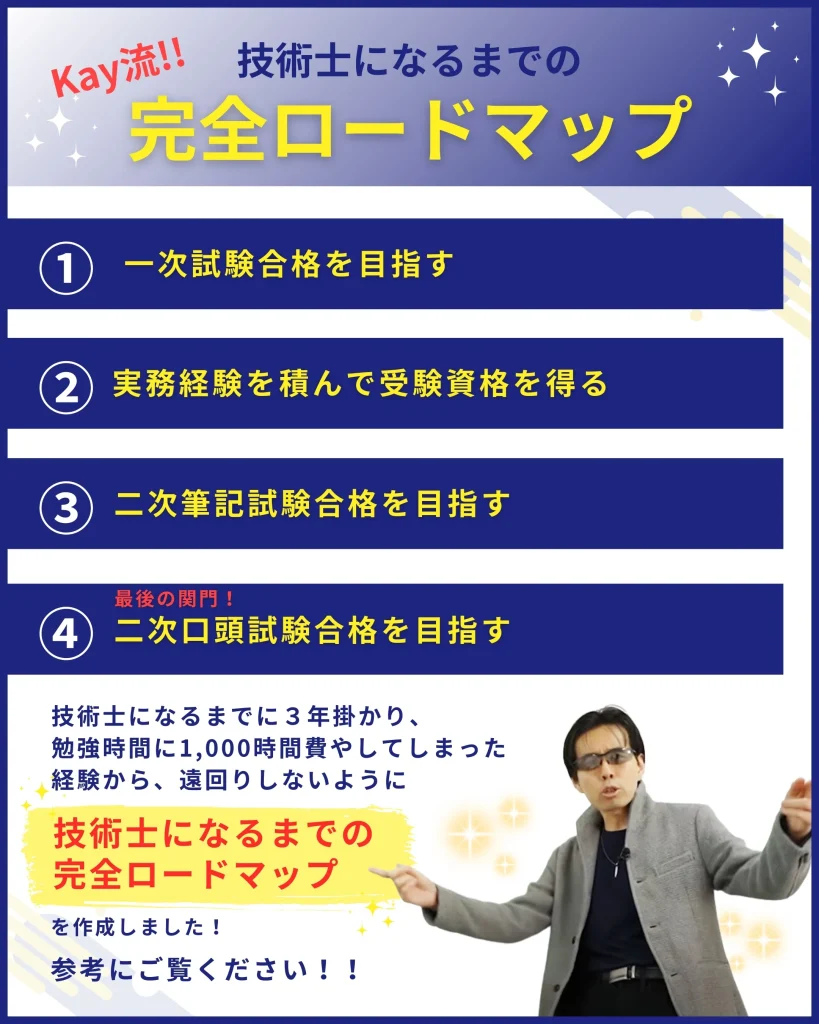

kay流!技術士になるまでの完全ロードマップ

当方は技術士になるまでに3年掛かり、勉強時間も1,000時間も費やしてしまいました…。そんな技術士になるまでに遠回りしてきた当方が、技術士になるまでの完全ロードマップを作成しました。

技術士になるまでのステップは、以下のとおりです。

- 一次試験合格を目指す

- 実務経験を積んで二次試験の受験資格を得る

- 二次筆記試験合格を目指す

- 最後の関門!二次口頭試験の合格を目指す

一次試験合格を目指す

まずは、技術士になるためのファーストステップである「一次試験を突破する」ことが鍵です。一次試験を突破する方法を詳しく解説していきます。

一次試験を突破するためのステップは、以下のとおりです。

過去の試験問題を解くことで、出題傾向や対策を理解する。

一次試験の基礎科目を重点的に勉強し、基本的な知識を身につける。まったく手が出ない分野は早々に見切りをつけ、得点できる分野で確実に合格ラインを越える。

適性科目の理解を深め、問題に対する感覚を養う。

部門の幅広い分野を網羅する。比較的暗記が通用します。

過去問と共に参考書を使い、弱点を補強しながら理解を深める。試験当日の緊張感や時間配分に慣れるため、模擬試験を行う。

できる問題から回答し、悩む問題は最後にしましょう。

日本技術士会の解答発表。自己採点して、合格見込みなら合格発表を待たず二次筆記の情報収集へ。

実務経験を積んで二次試験の受験資格を得る

技術士の二次試験を受けるためには、実務経験を積む必要があります。ただし、受験資格を得られる経路は、以下の3種類あります。

- 経路1:技術補になり指導技術士の基、実務経験4年以上

- 経路2:職務上の監督者の下での実務経験4年以上

- 経路3:実務経験7年以上

上記の経路のうち、多くの人が「経路3の実務経験7年で受験」を選ぶと思います。20代で技術士を取得するなら経路1か2を選ぶしかありません。

当方の経験からも経路3が最も一般的なパターンです!

二次筆記試験合格を目指す

一次試験を突破したら、次に「二次筆記試験に合格する」必要があります。二次試験に合格するためには、論文を書けるようになりましょう。

二次筆記試験の合格までのステップは、以下のとおりです。

過去の業務を照合し、受験する部門と科目を検討。業務経歴をまとめ、体験論文の題材を選ぶ。

最低限、減点にならない記述法と試験官に読まれやすい表現を学習する。

最初はトレースから行っても良い。

業務経歴書・体験論文を完成させて申請する。

まずは題意に沿った骨子を作れるか、そして時間内に論文として書き上げられるかが重要。

スクール2社くらいの模擬試験を受け、予想問題に対応できるかチェックする。

問題文を落ち着いて読み込む。題意として重要な文言をチェックし、まずは問題文余白に骨子をメモ。論理的繋がり、題意との整合を確認し、答案用紙に一気に書く。

記憶が新しい内に回答を復元する。必要に応じ第三者に診てもらう。

合格しても喜ぶのはその日のみにして、口頭試験の情報収集・スクールへの申し込みを行う。

一次試験は筆記のみの試験なので、突破することも可能です。ただし、二次筆記試験では「論文作成」が必要になるので、難易度が劇的に上がります。

そこで、当方も苦労した二次筆記試験を「みんな突破して欲しい!」という思いから、論文添削のサービスを行っています!技術士を目指していて、論文の作成に自信がない方は下記のボタンから論文添削にご依頼ください!

\論文添削5,000円〜/

施工計画、施工設備及び積算に特化

\論文添削7,000円〜/

2部門に合格!!︎ 良い口コミ多数︎‼︎

最後の関門!二次口頭試験の合格を目指す

二次試験に合格できたなら、最後の関門である「二次口頭試験の合格」を目指しましょう。ここからは、今までの筆記試験ではなく、面接形式の試験になるので、声に出して練習する必要があります。

二次口頭試験に合格するためのステップは、以下のとおりです。

評価基準を理解し、対策を練る。

自然体で、冗長的にならず簡潔な回答を心がける。想定問答を声に出し録音し、通勤時間など空いてる時間に繰り返し聴く。身近な人に試験官役をお願いし、口頭試問の練習をする。

身なりから完全に本番想定で行う。

交通手段の確認や宿泊の調整、下見などを行う。

待合室は独特の重い空気があるので、必要以上に早く行かない。試験室前の椅子が最も緊張するから深呼吸。呼ばれたら大きな声で返事し深呼吸して入室する。姿勢を正して入室しましょう。

記憶が新しい内に問答を復元する。必要に応じ第三者に診てもらう。

合格なら技術士登録申請する。これで晴れて技術士に!

お疲れ様でした!長い道のりでしたが、口頭試験を突破し、登録すれば、晴れてあなたも技術士です!

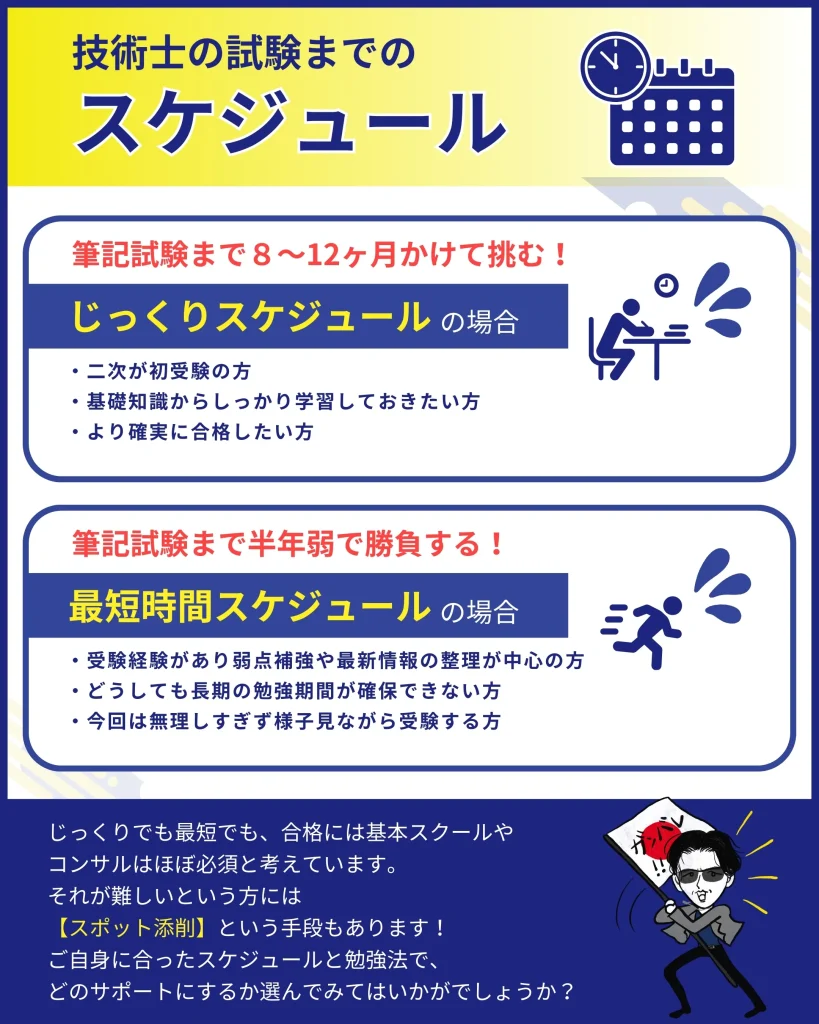

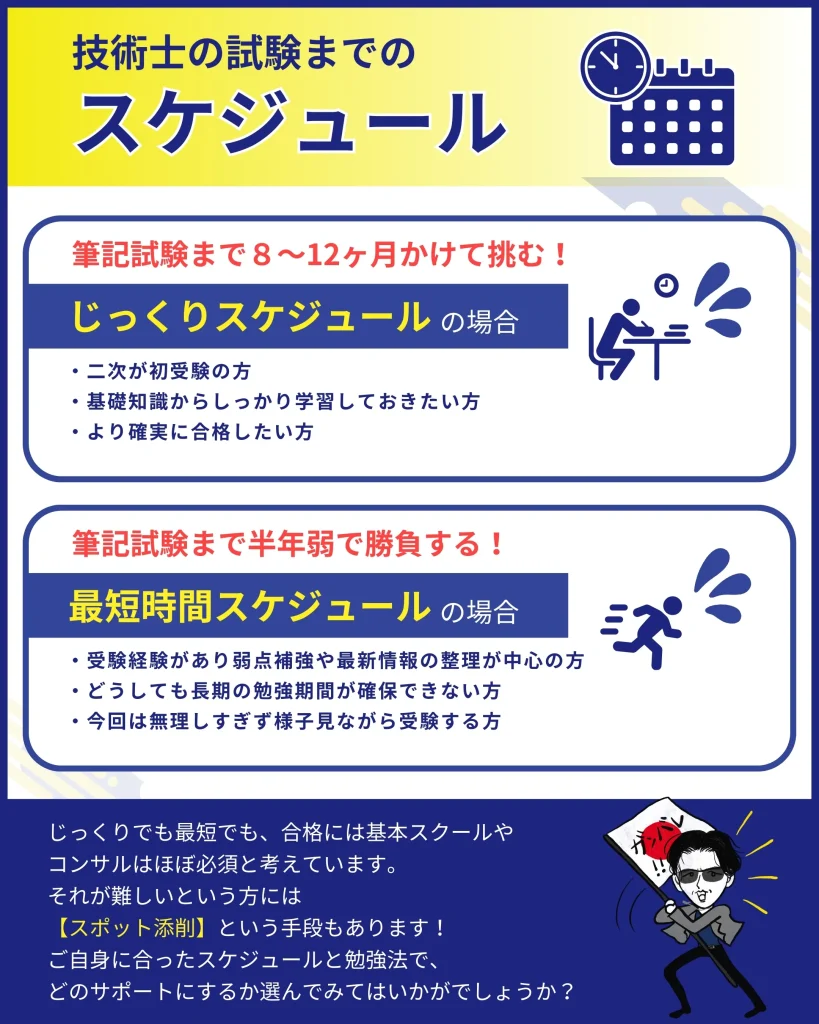

技術士の試験までの具体的なスケジュール

技術士の試験は年に1回であるため、突破するためには緻密な勉強のスケジュールを立てることが不可欠です。当方は勉強の仕方が分からず、3年で1,000時間を費やしてしまいました…。

結論「じっくりスケジュール」でも「最短期間スケジュール」でも、スクールや個別コンサルは必須と考えています!

上記を念頭に「勉強に自身がある!」という方は、チャレンジしてみてください!

以下、技術士の試験までのスケジュール例をまとめました。

- じっくり時間をかけたい人のスケジュール

- 最短時間で駆け抜けたい人のスケジュール

じっくり時間をかけたい人(8ヶ月〜12ヶ月)のスケジュール

ここからは、技術士の資格をのんびり・じっくり時間をかけて学びたい人向けのスケジュール例を提示させていただきます。

以下のような方は、筆記試験まで8~12ヶ月かけて挑むスケジュールで勉強してみてください。

- 二次が初受験の方

- 基礎知識からしっかり学習しておきたい方

- より確実に合格したい方

じっくり時間をかけたい人(約1年6ヶ月)のスケジュールは、以下のとおりです。

8ヶ月〜12ヶ月

- 7月:技術士について幅広く情報収集

- 8月:7月に行われた筆記試験問題を見てみる

- 9月:合格論文のトレースで雰囲気を掴む

- 10月:論文の書き方を理解する

- 11月:一次試験通過の目途が立ったなら、二次の試験大綱を読む(試験方式が例年通りなのか把握する)

- 12月:改正がないなら、過去の合格論文例をトレースし感触を掴む(スクールもしくは個別コンサルの選定)

- 翌1月:論文の作成ルールの掌握と国土交通白書に目を通す

- 2月:自身の業務経歴を棚卸しし、体験論文の題材を選ぶ(自分の専門に合う専門書を購入する。例:示方書)

- 3月:体験論文の構成を考える(添削受けながら)。必須・専門の過去問題に取り組み添削を受ける※筆記本番まで継続

- 4月:受験申込書(体験論文&業務経歴書含む)の完成、申請

- 5月:最新の専門トピックを整理する

- 6月:模擬試験を受けてみる(2社程度)

- 7月:筆記本番(受験後に回答を復元する)

- 8月・9月:一旦、試験から離れ、業務に集中する

- 10月:筆記試験の合格発表(合格ならスクールもしくは個別コンサルの選定)

- 11月:口頭試験の想定問答集を作成&復唱(口頭模擬試験を受ける)

- 12月:口頭試験本番

- 翌々1月・2月:一旦、試験から離れる

- 3月:最終合格発表(合格なら技術士の登録)

実際、技術士試験の突破は非常に困難なため、じっくりスケジュールでも合格は困難。合格率を上げたいなら、スクールもしくは個別コンサルはほぼ必須と考えています。

当方も独学では突破は難しく、スクールに頼りました。当方みたいに遠回りして欲しくないから、論文添削などのサービスを行っています。

最短時間で駆け抜けたい人(半年弱)のスケジュール

以下のような方は、最短ルートのスケジュール(半年弱)もありです。

- 受験経験があり、弱点補強や最新情報の整理が中心の方

- どうしても長期の勉強期間が確保できない方

- 今回は無理しすぎず、様子を見ながら受験する方

最短時間で駆け抜けたい人のスケジュール(半年弱)は、以下のとおりです。

半年弱

- 1月までに:筆記問題・論文、口頭諮問などを情報収集しておく

- 2月:自身の業務経歴を棚卸しし、体験論文の題材を選ぶ(自分の専門に合う専門書を購入する。例:示方書)

- 3月:体験論文の構成を考える(添削受けながら)。必須・専門の過去問題に取り組み添削を受ける※筆記本番まで継続

- 4月:受験申込書(体験論文&業務経歴書含む)の完成、申請

- 5月:最新の専門トピックを整理する

- 6月:模擬試験を受けてみる(2社程度)

- 7月:筆記本番(受験後に回答を復元する)

- 8月・9月:一旦、試験から離れ、業務に集中する

- 10月:筆記試験の合格発表(合格ならスクールもしくは個別コンサルの選定)

- 11月:口頭試験の想定問答集を作成&復唱(口頭模擬試験を受ける)

- 12月:口頭試験本番

- 翌々1月・2月:一旦、試験から離れる

- 3月:最終合格発表(合格なら技術士の登録)

じっくりでも最短でも、合格には基本スクールやコンサルはほぼ必須と考えています。それが難しいという方には「スポット添削」という手段もあります。ご自身に合ったスケジュールと勉強法で、どのサポートにするか選んでみてはいかがでしょう。

\論文添削5,000円〜/

施工計画、施工設備及び積算に特化

\論文添削7,000円〜/

2部門に合格!!︎ 良い口コミ多数︎‼︎

社員を技術士に合格させたい企業様に向けた講義も行っています!

技術士は、高度な専門知識と技能を有する国家資格であり、さまざまな分野で活躍できる人材として求められています。近年、技術士の取得は企業にとっても社員の技術士取得は大きなメリットとなります。

そこで、法人様向けに「技術士になるための講演会」のサービスを提供しています。以下のような特徴があります。

- 2時間の講義から

ご要望に合わせて、2時間のショートセミナーから、より詳細な内容の研修まで、柔軟に対応いたします。 - モニター価格20,000円〜

現在、モニター価格として、2時間の講演会を20,000円〜でご提供しております。 - 豊富な経験と実績を持つ講師

技術士試験の合格指導に精通した講師kayが、分かりやすく丁寧な講義を行います。 - 企業のニーズに合わせた個別コンサルティング

企業の規模、業種、社員の状況などに合わせて、最適な技術士を取得するまでのプランをご提案いたします。

本サービスでは、以下のような内容を提供いたします。

- 技術士試験の概要説明

技術士試験の制度、試験科目、合格基準などを説明いたします。 - 合格に向けた学習方法

効率的な学習方法や、おすすめの参考書などを紹介いたします。 - 過去問演習

過去問を解くことで、試験問題の傾向や難易度を理解することができます。 - 論文添削

論文の添削を行うことで、適切な書き方や考え方が身につきます。 - 個別相談

個々の社員の状況に合わせて、学習計画や受験対策についてアドバイスいたします。

現在、モニター価格として、2時間の講演会を20,000円〜でご提供しております。モニター期間中は、通常価格よりも割引価格でご利用いただけます。下記のボタンより、お申し込みください。

\ 今なら、モニター価格で20,000円〜 /

建設・総監の2部門に合格!!︎ 良い口コミ多数︎‼︎

個別コンサルコースのよくある質問Q&A

Q1:費用の支払い方法は?

銀行振り込みでお願いしております。

\論文添削5,000円〜/

施工計画、施工設備及び積算に特化

\論文添削7,000円〜/

2部門に合格!!︎ 良い口コミ多数︎‼︎

Q2:スポット添削の場合、同じ設問の2回目以降の添削費用はどうなりますか?

2回目以降についても1回目と同価格にてお願いしております。

Q3:個別コンサルコースの場合、テキスト等はあるのですか?

専用のテキストは特にございません。建設部門(施工計画)、総監部門の書籍をそれぞれ「Amazon kindle」より出版しています。別途購入いただけると、理解がより進みやすいかと思われます。

Q4:そちらから論文の問題を指定するのですか?

あくまで受講者さまのセレクトされた問題に対応いたします。基本は過去問題になりますが、想定問題でも対応可能です。

Q5:建設部門の『施工計画、施工設備及び積算』科目以外の場合は、対応できませんか?

結論としては、対応可能ではありますが、専門的な指摘は限られる点はご了承いただければと思います。

Q6:総監の場合、選択部門や科目の限定はありますか?

総監であれば、選択部門や科目は問いません。

Q7:1回の論文の添削に要する期間はどの程度ですか?

答案メール送付後、最長1週間程度とお考えいただければと思います。

また、添削回数無制限の個別コンサルコースの場合、返却前に次の添削のご依頼はご遠慮ください。

Q8:Zoom面談とは、どのような内容ですか?

基本的には、受講者さまの疑問や質問にお答えするものです。専門知識そのものの講義をする場ではない点はあらかじめご理解ください。

Q9:論文の模範解答を示してくれますか?

基本そのような対応はいたしておりませんので、あらかじめご了承ください。(但し、一部の過去問題では骨子の例を示せる場合もあります。)

Q10:口頭模擬とは、どういう内容ですか?

受講者さまにはあらかじめ出願書類(経歴書、体験論文)と筆記試験の復元論文(可能な方)をご提出いただきます。その上で当方が試問内容を想定し、Zoom上で20分程度の口頭試問を行います。

技術士の資格に合格するまでの道まとめ

技術士の資格を取得するには、一次試験20〜30%、二次試験10〜15%の狭き門を突破する必要があるため、非常に険しい道です。

技術士になるためには、以下のような3つの方法があります。

- 独学

- スクール

- 個別コンサル

上記の3つの方法、いずれからでも技術士の資格を取得できます。

いざ論文にすると自身では問題点が見抜けないものなのです。スクールでは試験問題や論文の書き方を学べますが、価格が高い点や講師の当たり外れがあるのがデメリット。

個別コンサルなら、低価格でその人に合った試験問題の資料や論文の文章添削が受けられます。添削を受けた後に、実際に独学かスクールを受けてみるか検討してみてください!

現在、「建設・総監」部門の技術士の論文添削サービスを実施しています!

あなたに合った資料の提供や探し方、論文の添削をZOOMで行っているので、興味のある方は下記のボタンよりお問い合わせください。

\論文添削5,000円〜/

施工計画、施工設備及び積算に特化

\論文添削7,000円〜/

2部門に合格!!︎ 良い口コミ多数︎‼︎