- 25基の橋脚、両端からのアクセス…どうすれば効率よく施工できる?

- 工事工程の組み立ての工夫は?

- 利害関係者と何の施工条件について協議し、調整する?

- Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の問題に斬り込み、回答要点を発信していきます。

建設部門(施工計画)/2021年/選択Ⅱ‐2/試験問題

今回記事では、2021年の選択Ⅱ‐2の回答要点になります。論点になりそうな与条件にアンダーラインをしています。ご覧ください。

2021年 選択 Ⅱ‐2‐2

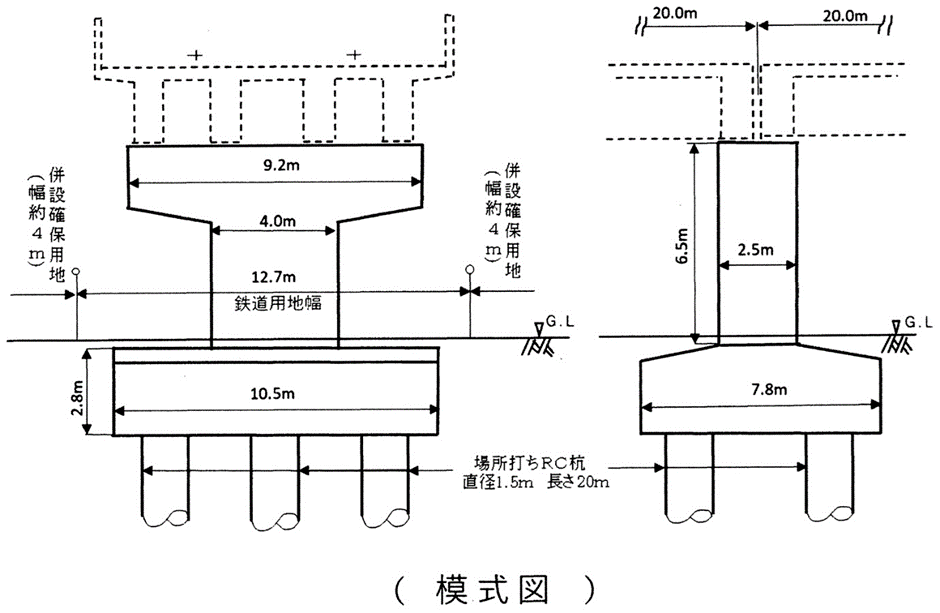

住宅が密集する市街地において鉄道新線建設(高架構造、下図参照)が行われており、このうち延長500mの工区の下部工工事(主に20m間隔で橋脚を設置、1基当たりの基礎と橋脚の合計体積は約310m3、杭の体積は約210m3)を実施することとなった。

なお、この工区に接している公道は、工区の両端で交差している市道(計2本)のみである。また、鉄道用地の両側には、工事で使用可能な用地(幅員約4m、開業後道路として使用予定)が併設して確保されている。以上を踏まえて、本工事受注者の担当責任者として以下の内容について記述せよ。

(1)効率的な施工をするために検討すべき事項(関係者との調整事項は除く)のうち、本工事の特性を踏まえて重要と思われるものを3つ挙げ、その内容について説明せよ。

(2)本工事において、責任者として工程管理をどのように行うのか、留意点を含めて述べよ。

(3)関係者との調整により決定される本工事での施工条件を1つ挙げ、調整方針および調整方策について述べよ。

建設部門(施工計画)/2021年/選択Ⅱ‐2/回答要点

回 答 要 点

(1) 検討すべき事項

①施工手順: 土留め、掘削、杭、フ‐チング、埋戻し、躯体。フ‐チング・躯体にそれぞれ、足場、鉄筋、型枠、コンクリ‐ト工。各工種の一日当たりの施工能力を勘案し工程組み立て。

⓶コンクリ‐ト品質管理: フ‐チング、躯体ともにマスコンクリ‐トとして温度ひび割れの対策。柱梁交差部の過密鉄筋による充填不足の対策。型枠への側圧による出来形精度不良の対策。水和反応を考慮した養生期間の確保。

③近隣住宅地への配慮:鉄道用地両側の併設確保用地は、資機材搬出入経路であり、かつ周辺が住宅地であることから、騒音や粉塵対策で仮舗装検討。関係者との調整によるが、工事時間は原則8時~17時とし平日のみ。土留め、杭、足場、型枠等は騒音対策の検討。

(2) 工程管理の留意点

①施工順序: 橋脚1基あたりの施工量に対し、各工種の1日当たりの施工能力や現地の生コン調達能力を勘案→工種ごとに連続して施工するタクト工程とする。

⓶工事箇所の起点:掘削土の仮置きによる通行影響を踏まえ、500mの工事区間の中間地を起点とし2班に分け、それぞれ両端へ向かって同時進捗させる。

(3) 施工条件、調整方針、方策: 上記の工程を基に合計25基前後分の全体工程を立案。関係者と橋脚ごとの施工時期・期間の調整を行い、近隣住民にも丁寧に説明し合意を得て進捗。

次回、2020年に対応します…

コメント