- 補強土壁部の施工計画を立案するに当たって検討すべき事項とは?

- 品質低下の原因となる重要なリスクとは?

- 補強土壁に異常な変形が発生した際に取るべき応急措置とは?

- Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の問題に斬り込み、回答要点を発信していきます。

建設部門(施工計画)/2022年/選択Ⅱ‐2/試験問題

今回記事では、2022年の選択Ⅱ‐2の回答要点を示します。建設部門の傾向分析でも述べた通り、多くの受験生にとって鬼門になるのがⅡ‐2だと思います。見逃してはいけない与条件や問いかけにアンダーラインをしておきます。

2022年 選択 Ⅱ‐2‐1

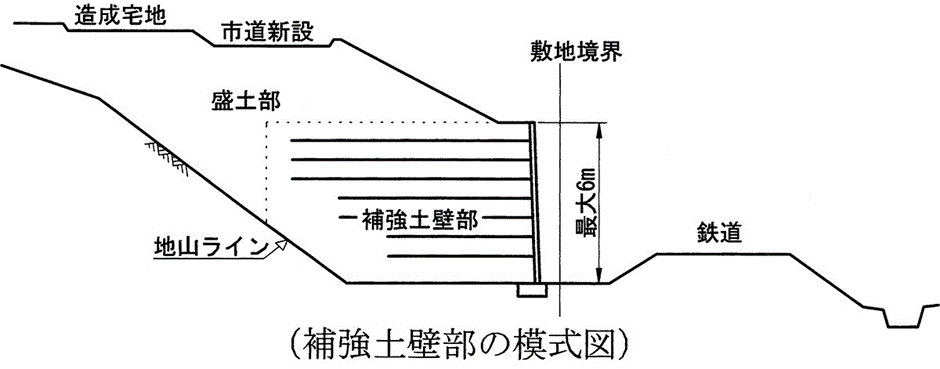

地方都市郊外の丘陵地を切土(粘土混じり砂質土:25万m3)して盛土(20万m3、最大高さ10m)する大規模宅地造成工事を行うことになった。このうち鉄道に近接する範囲の一部分には補強土壁(最大高さ6m、延長約200m)が計画されている。

以上を踏まえて、本工事の現場責任者として、以下の内容について記述せよ。

(1)補強土壁部の施工計画を立案するに当たって検討すべき事項のうち、本工事の特性を踏まえて重要なものを3つ挙げ、その内容について説明せよ。

(2)本工事の品質低下の原因となる重要なリスクを1つ挙げ、現場責任者として、どのようにマネジメントするか、留意点を含めて述べよ。

(3)補強土壁の最上段を施工中、豪雨により一部の補強土壁に異常な変形が発生した。この対応に当たり、現場責任者として発揮すべきリ‐ダ‐シップについて述べよ。

建設部門(施工計画)/2022年/選択Ⅱ‐2/回答要点

回 答 要 点

(1) 調査、検討すべき事項

①鉄道近接施工に伴う安全対策: 飛散物の有無や揚重機の旋回範囲、掘削範囲による影響有無など、事前に鉄道管理者との協議の上、安全対策を検討。

⓶土量配分の検討:現況土は粘土交じり砂質土とあるため、盛土材として利用する際、補強材との適合性の判定が必要。

③排水性の調査・検討: 補強土壁が低地に位置するため、基礎部周辺の排水性の確認。

(2) 品質低下となる重要なリスク: 本工事は宅地造成と市道新設が目的→地盤沈下の発生は本来要求される機能を損なう重要な品質リスク。

マネジメント方法・留意点: 補強土壁の盛土範囲は補強材との適合性、その他の盛土範囲では圧密による沈下抑制のため、各所で地盤調査や土質試験による試験を通じ、適切な盛土材を選定。施工段階では、実際の盛土材が計画時に設定した性状と相違ないか一定の頻度で確認。

(3) 異常な変状への対応のリ‐ダ‐シップ: 即時の施工中断と、鉄道管理者や発注者への緊急連絡。変状規模や進行の有無など状況報告の上で、鉄道の運行ダイヤの変更有無の判断を仰ぐ。次に、変状箇所の詳細調査。変状の程度や周囲の土質異常、地盤沈下の有無、壁構造物の損壊などの影響を確認。応急措置を立案し、鉄道管理者や発注者と調整の上で実行。その後、恒久的な対策方法を立案の上、改めて関係者と調整し合意形成、着手へ。

次回、2021年になります…

コメント