- 技術士に求められるコンピテンシー(資質能力)と実際の試験問題の関連性は?

- 設問の切り口は、毎回バラバラ?

Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の傾向を分析し、対応策を投稿していきます。

選択Ⅱー2の設問の切り口

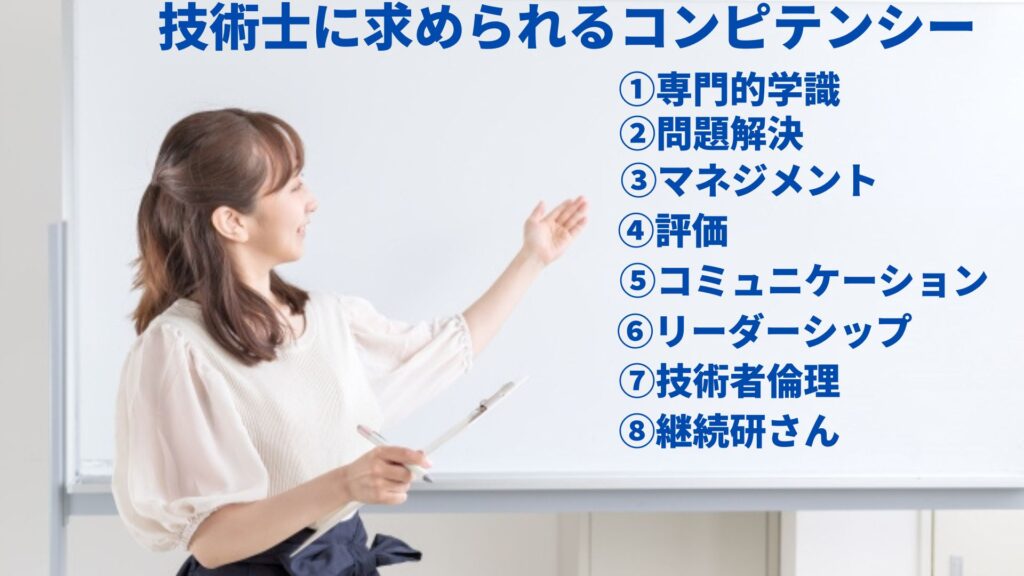

具体的に、二次の論文問題にスポットを当て、コンピテンシー(資質能力)を基とした設問の切り口を見ていきます。8項目のコンピテンシーの詳細内容については、 日本技術士会の発表資料 平成31(2019)年度 技術士試験の概要についてをご確認いただければと思います。

例えば、2021年の施工計画Ⅱ‐2‐1の設問を例に挙げます。以下の下線部に着目してください。

選択Ⅱ‐2設問例

(1)施工計画を立案するために検討すべき事項②(関係者との調整事項は除く)のうち、本工事の特性を踏まえて②重要なものを3つ挙げ、その内容について説明せよ。

(2)本工事において、責任者として③・⑥安全管理をどのように行うのか、留意点②を含めて述べよ。

(3)関係者との調整⑤・⑥により決定される本工事での施工条件を1つ挙げ、調整方針および調整方策⑤・⑥について述べよ。

主に8項目のコンピテンシーのうち、

(1)では、②問題解決

(2)では、②問題解決とともに③マネジメント、⑥リ‐ダ‐シップ

(3)では、⑤コミュニケ‐ション、および⑥リ‐ダ‐シップ

…がそれぞれ問われています。

問いかけの切り口は、決して単発的、恣意的に繰り出されている訳ではなく、コンピテンシ‐の有無の確認という大義のもとになされています。実際に、2019年の改正以降、問いかけの切り口そのものに大きな変化がないと捉えることができます。

・8項目のコンピテンシーの内容を理解すること

・コンピテンシーが問いかけのベースだと認識すること

これらが現行制度の試験対策として、重要なポイントである事がお分かりいただけると思います。これは、Ⅱー2に限ったことではなく、次にお話しする選択Ⅲや必須Ⅰなども同様です。前述したように、試験全体でコンピテンシーの有無を審査しているのです。

選択Ⅲの設問の切り口

次に、問題解決能力・課題遂行能力が問われる問題Ⅲを見ていきましょう。同じく2021年の施工計画Ⅲ‐2の設問を例にとります。もう一度、下線部に着目です。

選択Ⅲ 設問例

(1)公共工事が、適正な額で応札・落札されるための課題について、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者として多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容②を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ④、その課題の解決策②を複数示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスク④とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考え②を示せ。

Ⅲの設問では、まず文字通り②問題解決が問われています。

それとともに、(2)で最も重要な課題を抽出させ、(3)で新たに生じる懸念事項(あるいはリスク)を問うのは、④評価の資質が問われていると思われます。最も重要と考える課題を一つ抽出することが求められるということは、それぞれの課題の影響力を見極める能力(→④評価)が審査されているということです。単に自分が解決策を書きやすいからという理由で選定してしまうと、厳しい採点になると推察されます。

まとめ

- 設問の切り口は、「技術士に求められるコンピテンシー」をベースにしている。

- 各設問にコンピテンシー項目が散りばめられている。(論文のみで言えば偏りはある)

- 設問の切り口パターンは、2019年の改正以降、今のところ大きく変わっていない。

次回は…

コメント