- 技術士試験は、歴史が長いけれど出題方式に変化はある?

- 試験方式が今後変更になるコトはある?

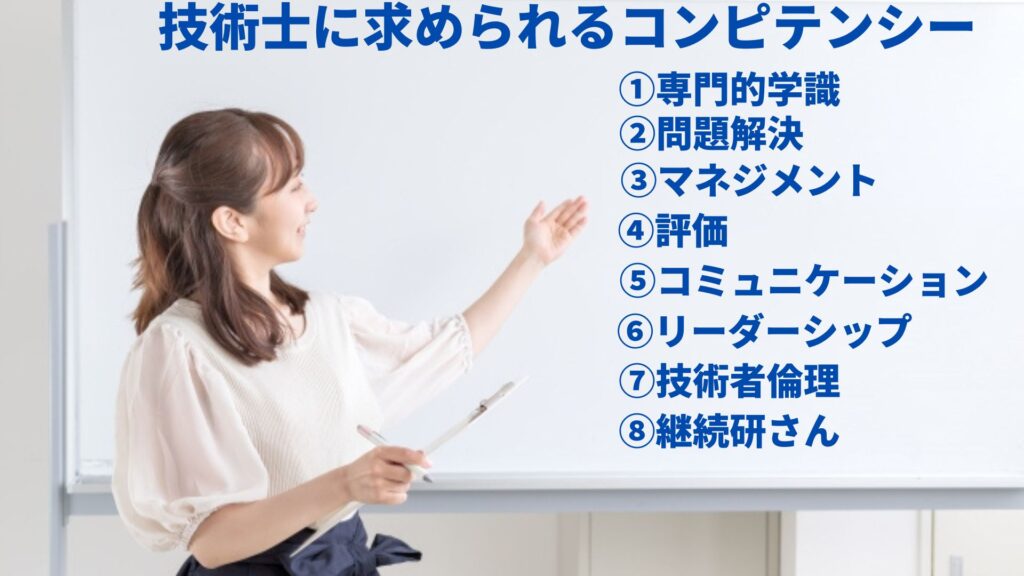

- 技術士としての8つのコンピテンシーとは?

- コンピテンシーが試験とどう関係してくる?

Kayが自らの技術士取得の体験も交え、最近の傾向を分析し、対応策を投稿していきます。

たびたび改正される試験方式

技術士の試験制度は、たびたび改正がなされています。直近では、2019年に改正がありました。その前では、私が合格した2013年にも改正されています。

さらにその前は、選択科目が現行制度と全く異なり、15問から2問を選択し、それぞれ3枚記述する方式でした。

そのまたさらに前では、論文のトライアスロンともいうべき文量が課されていた時代もありました(私も経験しておりませんが)。

必須試験においては、記述式と択一式が交互に採用されています。

- ~2006年 択一式(4択問題20問出題から15問を選択し回答)

- 2007年~2012年 記述式(2問出題から1題を選択し600字3枚以内にて回答)

- 2013年~2018年 択一式(4択問題20問出題から15問を選択し回答)

- 2019年~ 記述式(2問出題から1題を選択し600字3枚以内にて回答)

択一式と記述式、それぞれにメリット・デメリットがあります。いずれかの方式を数年続けていると現状の試験運用に対する改善を求める意見が出てくるのでしょう。

- 択一式

メリット :マークシート式なので採点が一瞬。出題ミスさえなければ合否基準が明確。

デメリット:受験者の暗記能力が合否の焦点になりがち。 - 記述式

メリット :技術士に相応しい論理的考察力や問題解決能力が合否の焦点になる。

デメリット:採点に労力を要する。採点結果が試験官の主観にも左右されやすい。

いずれかが一定期間運用され続けると、反対の見解が出てくる…。このような揺り戻し現象がその都度、生じてきたと思われます。このことからしても、「今後はもう改正はない」とは言い切れない、ということではないでしょうか。

今後の改正の可能性は?

今後も試験方式の改正はありうるものと想定するのが自然です。もちろん、改正になる前に日本技術士会から何らかのアナウンスはあろうかと思います。かくいう私も3回目の受験を前に大幅な改正に直面し、その当時は戦慄を憶えました。当時の心境を綴った記事があるので、よろしければ合わせてご覧ください。

しかし、改正の初年度は比較的オ‐ソドックスな設問が多いことと、受験者皆平等ということを踏まえれば、必ずしも悲観する必要はないかと思います。

本ブログでは、現行の前制度の初年度に当たる2013年の試験問題と、実際の私の回答を今後の投稿にて紹介いたします。「ずいぶんと昔じゃないか」とのご指摘もあろうかと思われます。もちろん、当時と今では、選択科目の設問数が一部異なりますし、問われ方の切り口も違います。建設業界を取り巻く環境や法整備にもそれなりの変化があります。

しかし、逆にそれさえ踏まえれば、本質的には変わらないとも言えます。

今後の投稿にて、現行制度の2019年~2022年の試験問題にも、要点という形にて私なりの回答をしていく予定です。

8つのコンピテンシー

そして、最近の傾向を知るうえで重要なことを言います。現行制度では、技術士に求められるコンピテンシー(資質能力)の有無について試験を通じて確認されます。

コンピテンシーの要素としては、

①専門的学識

②問題解決

③マネジメント

④評価

⑤コミュニケ‐ション

⑥リ‐ダ‐シップ

⑦技術者倫理

⑧継続研さん

…以上、8項目があります。

詳細や各項目の内容説明は、日本技術士会の発表資料

をご確認いただければと思います。

択一式の一次試験から始まり、二次の論文試験、最終の口頭試験に至るプロセス全体で、①~⑧の要素を有しているか否かを試されているのだとお考えください。このことが分かれば、現行制度でなされる設問の切り口も理解しやすいかと思います。

個人的には、この8項目のコンピテンシー…

Kay

Kay技術者の心構えとして非常に的を得たものだな

…と思っています。

まとめ

- 技術士試験は、たびたび方式の改正がなされており、必須科目、選択科目とも数年ごとに大幅に変更になっている。

- 特に必須科目では、記述式と択一式が交互に採用されている。

- 今後も改正の可能性はなくはないと思われるが、事前に何らかのアナウンスはあると思われる。

- 現行試験では、技術士としての8つのコンピテンシーの有無が試験を通じて問われる。

次回は…

コメント